自分が興味を持つテーマではなく、世界で未解明の研究テーマに挑む

SAは「科学のロマンを追え」をコンセプトに、本格的な研究活動を通して、科学的思考の「型」を身につけることをめざすコースとして設定されている。

「進学のため、将来のためといった打算的な考えではなく、純粋にサイエンスに没頭してほしいとの思いで設立しました。中高生の持つエネルギーをサイエンスにつぎ込めば、研究の最前線に躍り出ることも不可能ではありません。そういうポテンシャルを彼らは持っていると信じています」と榎本先生は語る。

SAには週1~2時間、「研究活動」の授業がある。研究の進捗確認や教員からアドバイスを受けるための時間であり、研究自体は生徒が自分たちのペースで行うのが基本だ。中高の探究活動においては、ともすれば既知の事実を伏せたままにして、探究の方法を学ばせることも多い。しかしSAの研究活動はそれとは一線を画している。生成AIを駆使して関連領域の論文を調べ上げ、世界でまだ誰も解明していない研究テーマを決めるというところからスタートするからだ。

そのため、研究活動にはそれぞれ異なる専門領域を持つ理科教員が9名配置されている。大学の研究室と同じように、生徒は指導してもらう先生を決め、先生の研究領域のなかで自分たちの研究テーマを決めることになる。

特定の日照時間で葉の形態に特徴が現れる変異体を研究中

中学に入学すると、まずは9つの研究領域がどんな研究をしているのかを知るため、10人くらいの少人数グループに分かれて、それぞれの先生からプレゼンを受け、先輩の話を聞いたり、実験を見学したり、簡単な実験なども行ったりする。これを約1カ月かけてじっくり行い、希望する研究領域を選ぶ。場合によっては第2希望になることもあるが、それぞれの研究領域には3~5人の生徒が配属される。その3~5人でチームを作り、1年ほどかけて研究テーマを探していく。

「研究テーマを設定する難しさに生徒は直面することになります。たくさんの論文を読み、何が分かっていて、何が分かっていないかを調べなければならないからです。理論系の研究では、研究テーマとして成立するかどうかがわかるまでに何年もかかるかもしれません。しかし、それが“研究する”ということであり、こうした経験を通して、サイエンスの作法を学んでほしいと思います」(榎本先生)

最先端の実験器具が揃い、生徒が自由に使える環境が自慢

SAの研究領域は現在、以下の9分野がラインナップされている。

①「音響工学」…音のスペクトル解析を体験しながら、音の性質や人が音を感じる仕組み、音の制御について研究する。

②「理論物理学」…電子や粒子など目に見えない微小世界の動きを、数学やコンピュータを使って解き明かす。

③「風力発電」…物理学・工学的な考え方を学び、卓上サイズの風力発電機の性能向上や、大型風力発電機の開発を行う。

④「地球環境科学」…水質問題、大気汚染、マイクロプラスチックへの対処など、地球環境に貢献できる研究をめざす。

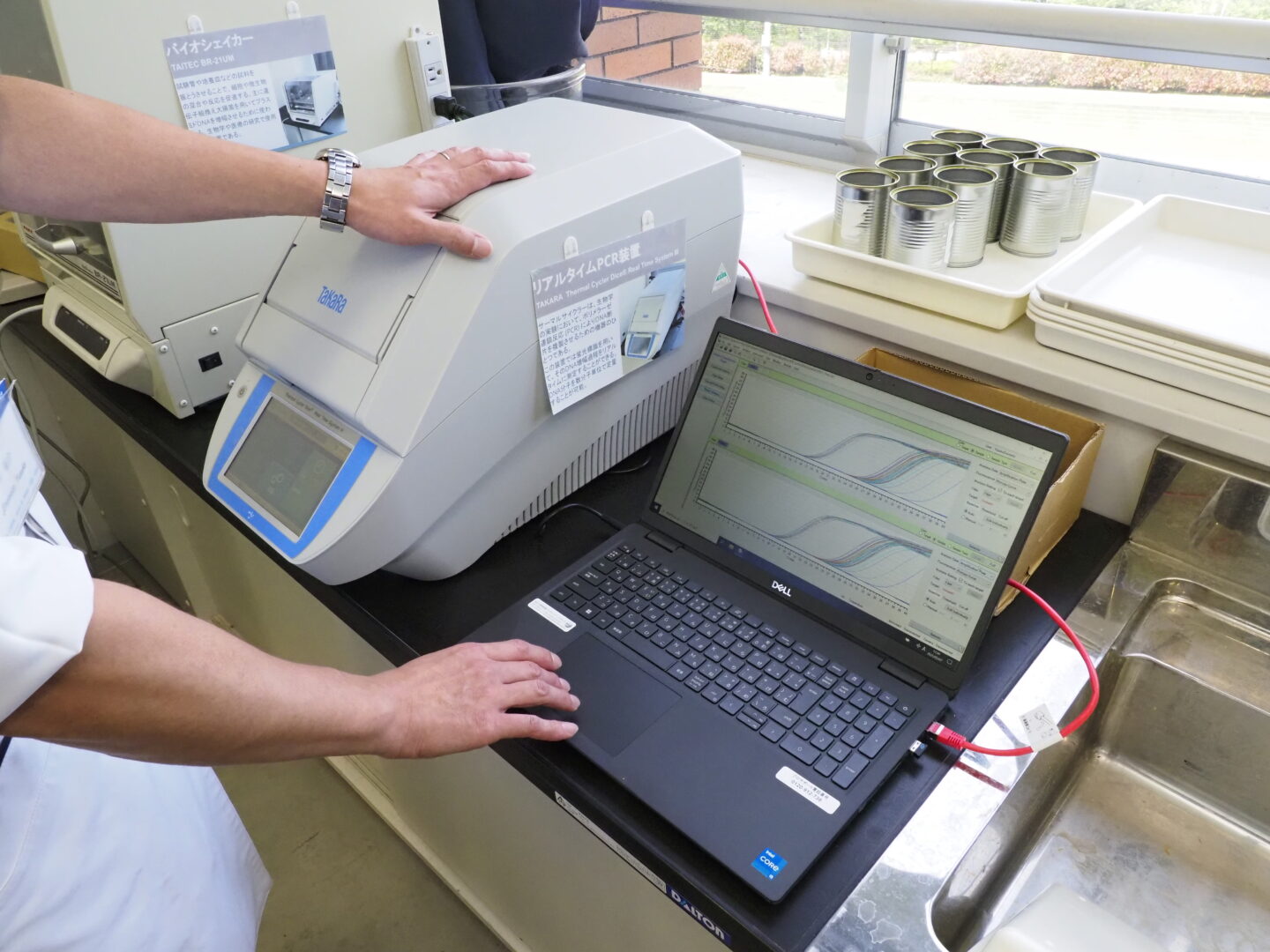

⑤「植物遺伝学」…モデル植物シロイヌナズナを用いてPCRや遺伝子組み換え実験などを駆使して未知の遺伝子の機能を明らかにする。

⑥「食品化学」…ラーメンの美味しさに関する疑問を電子顕微鏡などの研究機器を用いて、科学的な視点から解き明かしていく。

⑦「動物行動学」…学内にビオトープを作り、そのなかに生息するカエルや魚、昆虫等の行動に関する研究を行う。

⑧「発生学」…カエルやメダカなどの小動物を使った実験・観察を通して、卵が成体になるまでに起きる形態変化や生理的変化を解明する。

⑨「細胞生物学」…大腸菌を用いた遺伝子組み替え実験を通して、生物の基本単位である細胞の構造や働きに対する理解を深めつつ、様々な生体反応を解明する。

たとえば「植物栄養学」が専門の榎本先生は、植物の根が土壌中の鉄分をどのように吸収するかがメインの研究テーマだ。その榎本先生に指導を受けている中3のチームは、光の条件を変えると葉の長さが変わるシロイヌナズナの変異体を研究対象として、どの遺伝子がそこに作用しているのかを突き止めようとしている。

また、中2のチームは少し路線が異なり、植物の研究で不可欠な遺伝子組み替え実験に関する実験系を確立するという目的で研究を行っている。どのような器具を使ってどんな操作をどんな手順で行えばスムーズに遺伝子組み替え実験ができるかを確立することができれば、後輩たちの研究が先に進むからだ。

理科室は全部で6室あり、新型コロナで一躍名前が知れわたった「リアルタイムPCR装置」をはじめ、-80℃をキープできる「ディープフリーザー」、極限まで不純物を取り除いた水を作り出せる「超純水製造装置」、無菌操作が可能な「クリーンベンチ」、数百倍が限度の光学顕微鏡に対して数万倍の解像度を持つ「卓上電子顕微鏡」、光の強さや温度、湿度を自由に設定できる「植物育成用インキュベーター」など、大学レベルの実験設備・機器が揃っている。事前に使い方の指導を受けたあとは、生徒は自由にそうした機器を利用して実験を重ねることができる。

多くの科学研究は、先人の研究成果を土台にして新しい知見を生み出してきた。SAの研究活動においてもそれは同じだ。観察記録、実験記録をきちんと残し、後輩たちがそれを基に研究を一歩前に進められるようにと指導が行われている。

プログラミング学習で研究者マインドを育成

昭和学院では朝8時から20分間の読書の時間になっている。しかし、SAだけは自学自習できるpaizaラーニングを使ったプログラミング学習の時間としている。最初に学ぶ言語はAIや機械学習などで使われているPythonで、ある程度習得できたらJavaScriptに進み、やがてはWebアプリにも挑戦するという。

「エンジニアになってほしいわけではありません。上手くいかない原因を切り分け、仮説を立てて検証し、次に進んでいくという科学者として態度を学んでもらうことが目的です。ときに危険を伴う実験と異なり、プログラミングは何度でも失敗できますから、そういう試行錯誤の機会として提供しています」(榎本先生)

教員の研究ネットワークを生かして、企業や大学と連携できる点もSAのメリットで、必要に応じて大学の研究室に助言を求めることもできる。高校では今年からGoogle渋谷オフィスの見学も始まっている。

「日本の企業にはない自由な働き方に触れてもらい、一見、業務とは関係ないような活動のなかから仕事に生かせるような素晴らしいアイデアやヒントが生まれることもあるというマインドがあることに気づいてもらえばと思っています」(榎本先生)

また、高校では今年から修学旅行先をコースごとに設定できるようになった。SAの場合、種子島宇宙センターと屋久島を訪問する予定で、サイエンスの楽しさに触れる機会がさらに増えることになった。

「最初に論文を読まなければならなかったり、実験手順を間違えたりと、研究の入り口は難しく感じることもたくさんあります。しかし、その山を越えた先にこそ面白いものが待っています。この言葉を信じてやってみようかなと思う生徒に来てほしいと思います」(榎本先生)

中高同時に募集を開始したため、2025年度でSAは6学年が揃った。1期生の中3が卒業するまでにはまだ3年あるため、どんな研究成果が生まれるのか注目される。なお、研究活動は現在、理科9分野に限定されているが、将来的には数学科や情報科、家庭科などを巻き込み、教科を超えた研究テーマにも挑戦してしていきたいとのこと。中高生でありながら、1人の研究者として本物の研究に取り組むSAの行く末が楽しみだ。